- · 北方法学版面费是多少[04/29]

- · 《北方法学》投稿方式[04/29]

- · 《北方法学》数据库收录[04/29]

- · 《北方法学》期刊栏目设[04/29]

一、本刊要求作者有严谨的学风和朴实的文风,提倡互相尊重和自由讨论。凡采用他人学说,必须加注说明。 二、不要超过10000字为宜,精粹的短篇,尤为欢迎。 三、请作者将稿件(用WORD格式)发送到下面给出的征文信箱中。 四、凡来稿请作者自留底稿,恕不退稿。 五、为规范排版,请作者在上传修改稿时严格按以下要求: 1.论文要求有题名、摘要、关键词、作者姓名、作者工作单位(名称,省市邮编)等内容一份。 2.基金项目和作者简介按下列格式: 基金项目:项目名称(编号) 作者简介:姓名(出生年-),性别,民族(汉族可省略),籍贯,职称,学位,研究方向。 3.文章一般有引言部分和正文部分,正文部分用阿拉伯数字分级编号法,一般用两级。插图下方应注明图序和图名。表格应采用三线表,表格上方应注明表序和表名。 4.参考文献列出的一般应限于作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。其他相关注释可用脚注在当页标注。参考文献的著录应执行国家标准GB7714-87的规定,采用顺序编码制。

秃头的不一定是唐僧,还可能是贵族毛发刑在历

作者:网站采编关键词:

摘要:(东汉墓中的髡刑图) 头发在古今历史中一直有着十分特殊的意涵,在父权社会的古代,毛发更是男子气概的象征物,它作为人的身体的一部分,被放大了与人之间的联系,更由此与政

(东汉墓中的髡刑图)

头发在古今历史中一直有着十分特殊的意涵,在父权社会的古代,毛发更是男子气概的象征物,它作为人的身体的一部分,被放大了与人之间的联系,更由此与政治(尤其是刑制)产生了深刻的纠葛。在汉学家孔飞力那本著名的《叫魂》里,头发更是被赋予了巫术的力量。现在,就跟着文史君一起来看看历史上“头发”的故事吧!

一、“头发”中的历史故事

在《三国演义》第十七回“袁公路大起七军 曹孟德会合三将”一章中,描写了曹操因误踏百姓良田,违反了自己所定的军纪,“本当斩首”而“割发权代”的故事。这一情节并非罗贯中子虚乌有的演义,裴松之所注的正史《三国志》中的《曹瞒传》的“割发自刑”一事,即是这一故事的文本原型。这种“割发代首”的行为所代表的意义远比我们今人想象中的要重要得多。

曹操割发代首剧照

二、毛发刑的三种“套餐”

古代有这么一群刽子手“托尼”,将“剪头修面”作为一种惩罚性手段,在触犯刑法的罪犯身上,积极开创古典洗剪吹事业,并随历史的发展,形成了三种毛发刑“套餐”——髡刑、耐刑和完刑。有关于毛发刑的最早文字记录出于西周《周礼?秋官?掌戮》的“髡者使守积”,迟至魏晋南北朝时期的相关刑法典籍中也仍有毛发刑的踪影。

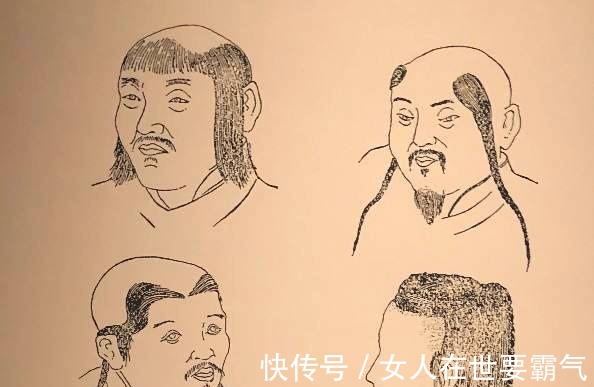

(髡[kūn]刑造型一览)

早期施行于先秦的髡刑,多是犯罪贵族的“专属发型”。《周礼·秋官司寇》云:“髡者使守积”,郑玄对此注道:“髡者,必王之同族。不宫者,宫之为翦其类,髡头而已。守积,积在隐处宜也。”即郑玄认为髡刑的适用人群,为“王之同族”——贵族,是作为宫刑的替代刑来实施的。此外,选择髡刑的犯罪贵族同时要“守积(看守仓库)”。《文献通考·刑考一》也说:“髡者使守积”,郑众注云:“髡当为完,谓居作三年,不亏体也。”其中点明了髡刑是有其固定期限的。及至秦汉,髡头替代刑的性质已经发生变化,走出了贵族的圈子,逐渐成为劳役之上的附加刑。

髡刑在操作上是剔剪头发而留鬓鬃,具体是个什么造型呢?《太平御览》(卷六百四十八)引王隐《晋书》所载:“诸重犯亡者,发过三寸,辄重髡之。”说明在服刑期间,一旦犯人的头发长过三寸,就要重新修剪一遍。由此说来,经受髡刑的头顶,大概是有些凉快。

相比之下,套餐二——耐刑则是剔去鬓鬃而保留头发。从秦及汉初法家以刑止刑的法意思想盛行的层面考虑下,可以认为,作为同样的犯罪行为刑处手段,耐的惩罚力度不可能与髡刑有太大差距。学者连宏认为耐刑的惩罚力度约等于“耐为隶臣妾(为奴隶)”,并认为“耐”很可能就是“耐为隶臣妾”的省略语。而在完刑中,“完”字本身意为保留身体的完整,即为不施予肉刑,同时也不施予髡刑,即不施肉刑,不剃头发。但有时,完也作“完为城旦舂(男性筑城,女性舂米)”的省略语。

(汉代淘舂米俑)

东汉以后,秦及西汉以来已成体系的劳役刑刑制开始发生巨大的变化。此时髡、耐、完已失去已有的含义,逐渐成为劳役刑的通称。据可考记录,由于魏晋南北朝时期佛教的大力发展,受其观念因素及鲜卑民族旧俗“髡发”的影响,至“北齐流罪髡而刑罪不髡”、“北周以后,并无髡之名”,髡刑正式被弃除,完刑则在晋以后再无明文记载。至隋以后,毛发刑为徒刑所取代。

少数民族的髡发形象

三、毛发刑作为刑罚的观念依据

从现代人的眼光看,三种毛发刑相比于肉刑而言,伤害性实在是微乎其微。然而毛发刑作为刑罚,则必然能在相当程度上给受毛发刑者带来身体或心理上的痛苦。显而易见,这种刑罚对受刑者的伤害更侧重心理层面上的。

东汉许慎的《说文解字》中,对于“发”的解释是“根也”。《康熙字典》中则用“肾之体在发,血之荣以发”来突出“发”重要性。在中国古代社会里,依附头颅而无限生长的头发,通常被视为一种储存人体特殊力量的神秘又危险的器官。此外,受传统伦理道德中“孝”观念的影响,对于“受之父母”的头发的爱护,是孝道使然。《孝经·开宗明义》中明确写道:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也;立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”

文章来源:《北方法学》 网址: http://www.bffxzz.cn/zonghexinwen/2021/1201/604.html