- · 北方法学版面费是多少[04/29]

- · 《北方法学》投稿方式[04/29]

- · 《北方法学》数据库收录[04/29]

- · 《北方法学》期刊栏目设[04/29]

一、本刊要求作者有严谨的学风和朴实的文风,提倡互相尊重和自由讨论。凡采用他人学说,必须加注说明。 二、不要超过10000字为宜,精粹的短篇,尤为欢迎。 三、请作者将稿件(用WORD格式)发送到下面给出的征文信箱中。 四、凡来稿请作者自留底稿,恕不退稿。 五、为规范排版,请作者在上传修改稿时严格按以下要求: 1.论文要求有题名、摘要、关键词、作者姓名、作者工作单位(名称,省市邮编)等内容一份。 2.基金项目和作者简介按下列格式: 基金项目:项目名称(编号) 作者简介:姓名(出生年-),性别,民族(汉族可省略),籍贯,职称,学位,研究方向。 3.文章一般有引言部分和正文部分,正文部分用阿拉伯数字分级编号法,一般用两级。插图下方应注明图序和图名。表格应采用三线表,表格上方应注明表序和表名。 4.参考文献列出的一般应限于作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。其他相关注释可用脚注在当页标注。参考文献的著录应执行国家标准GB7714-87的规定,采用顺序编码制。

秃头的不一定是唐僧,还可能是贵族毛发刑在历(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:(二十四孝图之扇枕温衾) 由于头发与人之间的关系被过分放大,并融入了传统伦理因素,在这些观念的支配下,毛发刑不仅是一种对犯罪者的刑罚,相

(二十四孝图之扇枕温衾)

由于头发与人之间的关系被过分放大,并融入了传统伦理因素,在这些观念的支配下,毛发刑不仅是一种对犯罪者的刑罚,相反的,对伤及他人毛发的行为同样可视为犯罪。睡虎地秦简《法律答问》中有记载:“或与人斗,缚而尽拔其须麋(眉),论可(何)(也),当完城旦。”“士五(伍)甲斗,拔剑伐,斩人发结,可(何)论,当完为城旦。”对“拔其须眉”、“斩人发结”等伤害他人毛发的行为是要作为犯罪行为判处“完城旦”的刑罚的。

子路剧照

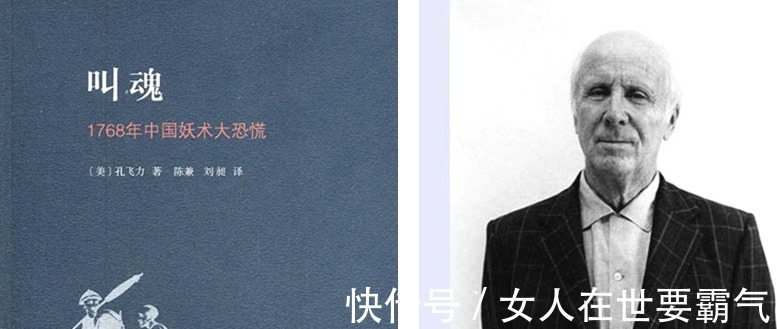

“头可断,血可流,发型不能乱”,这一戏语在某种程度上透露着一种非凡的自律与气概,子路就因过于注重头发形象,在“君子死,冠不免”的壮烈宣言中被砍成了肉酱。而在孔飞力的《叫魂》中,迟至1768年清帝国发生的,用偷偷剪下的发辫进行“叫魂”的“民间妖术”所引起的社会大恐慌,虽无实在的依据,但从中依稀可见头发即生命力的观念仍未消弭。

孔飞力与他的代表作《叫魂》

四、头发政治的余波

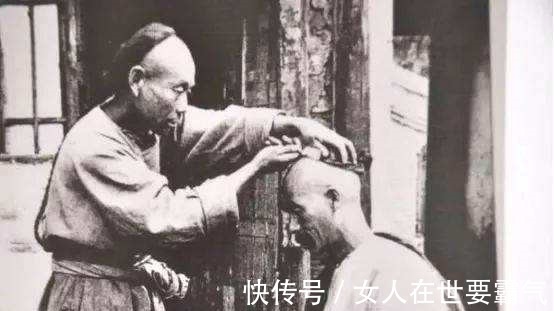

清兵入关后,清朝廷颁布了“留发不留头,留头不留发”的“雉发令”,从“头”彰显对大明子民的绝对征服。对此,大明遗民还发展出了因正月剪头发而怀念先朝的旧国情节“正月剪头思旧”(雉法令于清顺治四年正月实行),但在历史的发展中,这一语意被误解成了“正月剪头——死舅舅”的剪头禁忌。

针对雉法令,晚清太平天国运动中推出了“留辫不留头”的口号,以示对清政府统治的反抗。后来的辛亥革命以及张勋复辟闹剧中的“辫子军”,也都多多少少受到这种“头发政治”的影响。

晚清民众雉法照

现我国的监狱管理中通常会在犯人入狱后对其头发进行修剪,但此时这一做法已不具有以往种种的惩罚性意味了,而是出于经济、方便管理、淡化个人意识、卫生安全、增加辨识度等多重的考虑。

文史君说:

头发作为精神力量的象征,在人类历史的进程中有着重要地位。头发中所蕴含的价值意象,是其在政治中充当重要角色的思想基础。从先秦到隋朝毛发刑的兴衰演变,是社会历史发展、社会意识形态变化的结果。然而,头发作为人体政治视域下的重要表征,这青丝缠绕里的政治故事从未就此停更。

参考文献:

1.连宏:《秦汉髡、耐、完刑考》,《古代文明》2012年第2期。

2.李俊强:《从佛教史的角度看髡刑的废除》,《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2014年第2期。

3.刘洋:《“髡刑”探源:以法人类学为视角》,《北方法学》2009年第5期。

4.高惠娟:《由〈三国演义〉论头发与古代刑罚》,《殷都学刊》2012年第1期。

(作者:浩然文史·投稿作者一笔丹青)

本文为文史科普自媒体浩然文史原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别说明外都来自互联网,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

我们会每天为大家奉上精彩的历史文章,恳请各位读者朋友关注我们的账号!您的点赞、转发、评论,这是对我们最好的支持!

文章来源:《北方法学》 网址: http://www.bffxzz.cn/zonghexinwen/2021/1201/604.html