- · 北方法学版面费是多少[04/29]

- · 《北方法学》投稿方式[04/29]

- · 《北方法学》数据库收录[04/29]

- · 《北方法学》期刊栏目设[04/29]

宋远升:从挖煤工人到法学教授

作者:网站采编关键词:

摘要:来源:人民网-强国论坛 煤井下的生死一线,给宋远升带来了强烈的冲击,他曾经以为打工能改变命运,在残酷的现实中才感悟到,只有读书才能改变命运。他重回学校读书,以县文科

来源:人民网-强国论坛

煤井下的生死一线,给宋远升带来了强烈的冲击,他曾经以为打工能改变命运,在残酷的现实中才感悟到,只有读书才能改变命运。他重回学校读书,以县文科第一名的成绩考入西北政法学院。他的信念中天生就有执着的成分:“在繁重的体力劳动中,我没有向命运低头。只有不向命运低头,才有希望,才能照亮前行的路。”

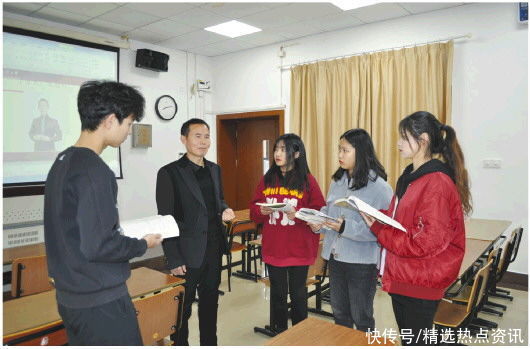

宋远升与学生们交流。

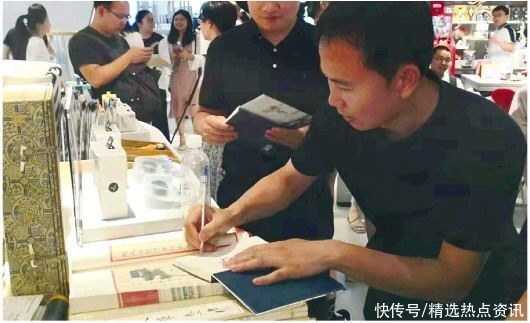

宋远升为读者签名售书。

有人感叹,他简直就是《平凡的世界》里孙少平的现实版。

从私营煤矿的挖煤工人到国内知名的法律学者,这看似不可能的人生蜕变,华东政法大学教授宋远升靠不懈的努力和奋斗硬是使之成为了现实。

11月初的上海,秋意正浓,记者与宋远升相约在华山路上的一家茶馆见面。他身材瘦削,语速很快,言谈举止中散发出学者的儒雅气质。看着眼前的法学教授,很难想象他曾在地下几百米深处的巷道中匍匐爬行,浑身沾满了煤渣,只有仔细观察,才能发现挖煤在宋远升身上留下的印迹——因为受伤截肢,他端起茶杯的右手中指,明显短了一些。

是什么让一个挖煤工人成长为法学教授?宋远升回答说,他的信念中天生就有执着的成分:“在繁重的体力劳动中,我没有向命运低头。只有不向命运低头,才有希望,才能照亮前行的路。”

生活甚至不如一头毛驴

接受采访前,宋远升受邀为上海政法学院2018年的新进教师作了一场讲座,主题是青年教师如何做好学术研究,旨在帮助青年教师更好地开展教学科研工作。30多位名校毕业的青年教师原本以为会听到一场四平八稳的学术报告,可没想到宋远升的开场白就让他们深受震撼。

“我在复旦大学读博士时,一位校友是赶毛驴车出身,后来考上了复旦博士,引得大家唏嘘不已。我要说,我的少年生活远不如这位校友,我只不过如同那头毛驴罢了,甚至不如那头毛驴。”宋远升在讲座课件中写道。

怎么能拿人和毛驴相比?有的青年教师感到不解,但宋远升这么说自有他的道理:“毛驴吃的草料比较容易得到,它能够吃饱,而我一直在与饥饿及贫困作斗争,挣扎在生存的边缘。”

宋远升的老家在山东临沂苍山县(今兰陵县)下村乡孟渊村,为了逃避饥饿,祖父带着全家到东北开荒种地。1974年,宋远升出生在吉林。东北的冬天异常寒冷,患有哮喘的祖母无法忍受,于是一家人又搬回山东,如此反复了三次。“那时候没有存款,家里最重要的财产就是家具和一些瓶瓶罐罐,每次搬家只能扔掉或者贱价处理。”俗话说搬家穷三年,在东北和山东间的来回迁徙,让原本就贫困的家庭更加每况愈下。

宋远升6岁时,一家人第三次从东北搬回山东,生活也随之坠入谷底。对于贫困,宋远升有了最初也是最深刻的记忆。“用一贫如洗来形容我们家非常贴切,家里除了三间破屋,没有任何东西,就像水洗了一样,干干净净。”宋远升回忆说。

最困难的时候,家里断了粮,那时已是春天,但饥饿使宋远升感受不到半点春意。无奈之下,母亲拉着他到隔壁一个老村干部家借粮。

当时幼小的宋远升并不明白母亲为何带着自己去借粮,后来他曾揣测过母亲的心理:“或许邻居看到一个嗷嗷待哺的孩子,会心生怜悯,又或许是有我的陪伴可以减少一些她内心的窘迫。”

煤油灯下,母亲哀求说:“大爷,我们家确实断顿了,一点吃的也没有了,你能不能借点吃的东西给我们家,等到秋天收成后马上就还。”

老村干部点燃手里的烟袋锅,顿了一下说:“都是乡里乡亲的,我又是村干部,总不能让你们饿着。我家红薯炕发过芽的红薯扔了也是浪费,你明天挖出来拿回家烙煎饼吃吧。”

听老村干部这么说,宋远升明显感到母亲很激动,她说了一些感谢的话,第二天到红薯炕里把红薯扒了出来,用袋子背回家,削皮、晒干、上碾磨粉,烙成了煎饼。

“用发了芽的红薯烙成了的煎饼,看着还算正常,但吃起来却苦不可耐。”宋远升说,那苦涩的味道一直缠绕在他的齿间,令他难以忘怀。

靠着母亲借来的红薯,一家人度过了最艰难的时光,但饥饿的阴影并未消散。因为穷困,父母还经常爆发争吵。“我几乎每天都在争吵的险滩和激流之中挣扎,也永远游不出饥饿之海。”宋远升曾如此形容自己的童年和少年生活。

宋远升上初中时,饥饿仍然如影随形。因为离家远,他带着红薯煎饼住校。夏天天热,煎饼很快长出黑毛,宋远升不舍得扔掉,他把煎饼放在太阳底下晒干,用毛巾掸去上面的毛,然后放进开水缸里泡上一遍,过滤掉发黑的水,再大口吃掉。可即便如此,宋远升仍然经常吃不饱,因为饥饿,他连说话都没有气力,声音小如一只蚊子。

文章来源:《北方法学》 网址: http://www.bffxzz.cn/zonghexinwen/2021/0821/517.html